林焘(1921-2006),北京大学中文系教授,20世纪60年代以来住燕南园58号和52号。

作者林明系林焘教授之子。

几年前我曾写《回忆父亲在中关园的日子》一文,被收入《北大老宿舍纪事—中关园》一书(北京大学出版社2014年出版)。对于是否再写一篇有关父亲在燕南园的文章,起初我有些犹豫。这是因为,我们家在中关园生活的十四年也是我度过的童少年时代,中关园给我留下了纯真美好的回忆。而我们家搬入燕南园时,我已经长大成人,对燕南园不可能再有童趣般的记忆,也很少和父母同住了。但是,父亲生前在燕南园生活已有四十年之久,他的主要学术生涯和燕南园已不可分割,如果不把父亲在燕南园的这一段岁月写出来,将会留下遗憾。我考虑再三,终于决定写出此文,作为《回忆父亲在中关园的日子》的续篇。

一、 父亲在“文革”时期

我们家是在1966年底,即文革头一年从中关园搬到燕南园的,搬家的原因是,我于1965年6月离京去宁夏参加边疆建设,在我家辛劳多年的保姆也告老回家,中关园的75平米住房顿时空荡了很多,校方房管部门认为我们家不应再住这么大的房子,要调换到小一些的住房。由于文革初期父亲未曾被红卫兵上门“横扫”,还勉强算作“革命群众”,因而还有挑选住房的权利。几经看房,最终校方分配的是燕南园58号已故北大副校长汤用彤先生家空出的朝南的一大一小两个房间,虽不相连,但有过道相通。虽有一个带澡盆的卫生间,但要和住另一房间的青年教师共用。没有厨房,做饭的蜂窝煤炉和碗柜只好放在过道里,住房面积仅及中关园旧居的一半,摆下家具以后室内活动空间就很小了。但是,新居位于燕南园的东南隅,无论是到中文系上班还是到校内三角地商店购物都很方便,父亲正是看中了这一“地利”(后来正是这种“地利”使我们家成为学术或社会交流的极佳场所)。虽然我们家和汤家合住一套住房,但两家相处不错,汤老先生的两个儿子汤一介夫妇、汤一玄夫妇都曾来登门探访聊天,汤一玄夫妇当时和汤老太太同住北屋和东屋,他们的一对四五岁的女儿有时还由汤家保姆领到我们家看电视,两家有事也互相照应帮忙。

我们家搬到燕南园原本是一种无奈,但后来也被证明是一种“庆幸”。从1967年开始,中关园被大规模改造,所有一排连体两套75平米或100平米的住房都被分隔为40平米的小面积住房,以供校内缺房户入住,从此中关园失去了昔日的幽静和书香气,逐渐沦为大杂院,而且还听说我们家原住房由于屋后水沟淤塞,在夏天暴雨时总会水漫屋内。而燕南园的洋式小楼或独院平房,虽然也有一些校内职工插入居住,美其名曰在“臭老九”队伍中“掺沙子”,但房屋结构没有被改建或破坏。我们自搬进燕南园58号以后,因没有单独卫生间和厨房,生活诸多不便,恰逢1976年秋天,居住在燕南园52号西侧楼上的罗志如教授因身体不好,上下楼不便,请求搬到近邻51号东侧楼下的空房,父亲得知这一消息后就向校方申请从58号调换到罗家原住的52号西侧楼上,并得到同意。

我们家在燕南园58号住了近10年,搬到52号楼上以后才算有了独立卫生间,还增加了两个小阁楼和一个大阳台。仍然没有独立厨房,液化罐气灶和碗柜只好放在阁楼里的狭窄过道中。楼下客厅原来居住着一家工人,至1987年春天那家工人搬走以后,楼下也归我们家使用,而且增加了一个较大的厨房,客厅门前也有一个大阳台,面对着一块很大的草地。住房面积的扩大,不仅给我父母带来更便利的生活条件,而且也成为父亲从事学术活动的主要场所。直至2006年10月父亲病逝,父亲在燕南园度过了整整四十年,这几乎就是他的一半人生。至今,我们家已在燕南园居住了半个世纪(图片1:父母在燕南园52号小楼前)。

自文革初始我们家搬到燕南园以后,父亲原以为自己历史是清白的,不会有人来找他麻烦,顶多是外单位来找他外调别人的历史情况。但好景不长,1967-1968年北大两派学生严重对立,整天大喇叭广播不断,难以休息和入睡。更为严重的是,1968年北大校园内发生大规模武斗,与学生宿舍区仅一墙之隔的燕南园终日不得安生,甚至偶有双方武斗抛出的砖头落入院内,武斗最激烈时,父母甚至只好到中关园好友家甚至去天津躲避一阵子。但躲得了初一躲不过十五,五月初的一天,中文系几个手持长矛的红卫兵在毫无征兆的情况下,忽然闯进家里把父亲带走了,不久大喇叭就传出“揪出国民党特务、三青团骨干林焘”的口号。从此,父亲被打入“牛鬼蛇神”队伍,关进了号称“牛棚”的劳改大院里,饱受身心折磨,季羡林先生的《牛棚杂忆》一书以及其他人的回忆文字,已对“牛棚”中的非人待遇做了详细描述,本文不再复述。

1968年底,军宣队根据中央指示进驻北大,“牛棚”虽被解散,但父亲仍处于被“监督”状态,中文系军宣队代表轮番找父亲“攻心”,要父亲交代所谓历史问题,但父亲绝不肯无中生有,胡说一气。直到全校在东操场宽严大会上把中文系章廷谦老先生从严处理,当众拷走的极为不利形势下,父亲受到很大震动,他从家庭和子女前途着想,为避大祸,被迫按军宣队定的调子暂时承认了自己的所谓历史问题,立即被“宽大处理”,直至1978年这个莫须有的冤案才彻底平反。 后来才知道,原在是在上海的一个燕大老同学因受折磨不过,被迫胡诌了一些我父亲“在燕大读书时期受国民党指使在校园里张贴反动标语并图谋炸毁燕大水塔”的假话,他原来以为在抗战时期燕大校园不可能发生这样的事,瞎说一顿也不会有人信。没想到军宣队竟然信了,而且从来没有人追问炸燕大水塔的目的,受谁指使,如何搞到炸药等重大问题,对他们只要回答“是”或“不是”,就可以“从宽”或“从严”了。父亲在家里悄悄和我们谈起此事时,感叹天下竟有如此荒唐的事情,并坚信早晚会翻案的。

从1969年10月到1971年8月将近两年的时间,父母随北大的大多数教职工下放到江西鄱阳湖畔的鲤鱼洲农场进行“热处理”,而我在宁夏军垦农场劳动,妹妹在山西孝义插队,燕南园58号的家就彻底关了门,幸好还有好心的汤家家人和保姆帮助照看。十年浩劫之后,父亲的冤案得以彻底平反,那位燕大老同学来北京时还到燕南园和父亲见面,讲明了这件冤案的来龙去脉,并当作荒唐年代的一个可笑闹剧来谈论。

从鲤鱼洲回到北大校园以后,燕南园58号的灯光又重新亮了起来。“九一三”林彪事件发生以后,政治空气略微宽松了一些,从鲤鱼洲回来不久,中文系就安排父亲给工农兵学员讲授“古代汉语”,这些学员当中不少是上山下乡知青,文化程度参差不齐,最低的仅小学文化程度,给教学带来很大困难,但父亲在教学上对他们仍十分热情耐心,甚至进行个别辅导。学生宿舍离燕南园58号仅一墙之隔,这些学生常到我们家来看望和请教父亲,甚至带着手风琴等乐器到家里举办小型音乐会,师生共同娱乐。 父亲曾随工农兵学员到外地开门办学,先后去了《石家庄日报》和井径、大寨等厂矿农村采访实习,有时一去就是近半年。1974年又到北京齿轮厂和工农兵学员一起参加“批林批孔”、“评法批儒”运动,父亲借此机会给学员和工人讲授一些古代汉语知识。在这一时期,父亲和已七十多岁的王力老先生经常往返于北大和东郊北京齿轮厂,途中要换好几次公交车,十分辛苦。工厂伙食极差,父亲和王力先生有时在回家途中到城里的名饭馆去“打牙祭”,算是苦中取乐。

1975年初,中文系教师开始和工农兵学员和部分齿轮厂工人一起编写《古汉语常用字字典》,名曰“三结合”,但实际的主要编写者是北大中文系的王力、岑麒祥、林焘、戴灃、唐作藩、蒋绍愚和商务印书馆的张万起、徐敏霞。《古汉语常用字字典》自1979年问世以后,深受读者欢迎,多次修订出版,经久不衰,印数达上千万册,1995年荣获首届中国辞书奖一等奖。其实,当年父亲在燕京大学国文系做研究生和兼职助教时,研究方向就是古音韵学,教的也是基于文言文的大一国文。1952年院校合并调整以后,北大中文系于1955年成立了以王力、高名凯先生为首的汉语语言专业,父亲的教学方向才转为现代汉语。他作为《古汉语常用字字典》主要编写人之一,重拾旧业,再次显示出了在燕大时期打下的扎实国学功底。

二、父亲的学术和师生圈

改革开放以后,年近六十的父亲在学术上重新焕发了青春,不断攀登新的高峰。1979年,父亲领衔重建中文系现代语音实验室,把研究方向转向了实验语音学。早在1925年,刘半农先生就在北大创建了国内第一个语音乐律实验室,但由于种种客观原因,这个语音实验室未能发展起来。半个世纪以后,在父亲的领导下,新的语音实验室重新创建,它是国内高校最早建立的现代化语音实验室,在硬件方面装备了一些当时还很少见的现代化语音设备,如,计算机、声谱仪、语图仪等仪器。父亲多次邀请社科院语言所的语音学家吴宗济先生、科学院声学所的声学家张家騄先生等学者来北大做报告,特别是邀请国际知名的美籍华裔语言学家王士元先生来北大讲学,极大开拓了国内语音学领域的眼界。由于父亲对古代和现代汉语的音韵研究都有着很深造诣,在现代设备的帮助下很快就完成了一批具有开创性的语音学研究成果。上一世纪80年代初期,父亲还带领中文系汉语专业的部分师生进行较大规模的北京话调查,涉足远郊区县,取得了大批口语录音资料,组织师生写出了一些有学术价值的调查报告。近二三十年来,北京地区随着城乡建设发展和人口大规模迁徙,原地方口语逐渐弱化,甚至面临消失的危险,这批录音资料和调查报告就成为十分珍贵的北京地区方言的活化石。在此期间,父亲还发表了多篇精辟的学术文章,多为对北京话和普通话的研究,其中对北京话溯源的考证,被认为是具有开创性的研究。

1984年,校方任命父亲为北京大学对外汉语教学中心(现为北大对外汉语教育学院)的首任主任,他积极指导青年教师编写教材,多次在燕南园自己家中召开会议,讨论教学发展规划和对外交流计划,他两次带领教师代表团参加世界汉语教学大会,推动了北大对外汉语教学走向世界,是改革开放以后国内对外汉语教学的开拓者和推动者。虽然父亲在对外汉语教学中心主任的岗位上工作长达十一年,但是并没有丢下中文系语音实验室的研究工作,在六七十高龄时宝刀不老,仍然兼顾两头的学术业务,而且都取得了丰硕成果。1980年春,父亲作为北大最早出国的访问学者之一,远赴美国旧金山加州大学伯克利分校,和王士元先生合作,做了将近一年的实验语音学研究,进一步了解和掌握了现代语音研究理论和技术。在整个八九十年代,父亲多次以访问学者的身份赴境外进行学术交流或者参加国际会议,除美国外,足迹还遍及德国、奥地利、日本、泰国、新加坡和香港等地。

燕南园52号,在中文系汉语语言专业和对外汉语教学中心的师生眼中,就是教研室以外的另一个学术沙龙。这不仅是因为燕南园52号离五院(时为中文系所在地)和勺园(时为对外汉语教学中心所在地)距离最近,步行仅五、六分钟可到,而且也是因为52号楼下客厅充满了温馨和随意气氛,有茶水零食招待,全无办公室的严肃拘谨气氛。来访的师生有什么想法,都可以在这里毫无拘束地谈出来,父亲也以聊天的方式与对方交换看法。每次我回到家中,在客厅外面就能感受到客厅中“高朋满座”的热烈气氛,这些客人中,有与父亲共事多年的老教授,如朱德熙先生等人,有曾为父亲门生的中年教师,如王理嘉、王福堂老师等人,也有正在师从父亲的年轻硕士博士。虽然我不懂也从不参与客厅的活动,但随着时光流逝,我对那些年长或年龄相近的常客也都是认识的,而对那些已相差一代的年轻人,却很少记得面容和叫不上名字了。父亲还多次在客厅接待国外或境外的专家学者,包括美国、德国、日本、香港和台湾的客人,有时就在家中设宴招待。尽管客厅的客人随着岁月不断变化,但至今一直不变的是客厅中一大两小的深棕色沙发、古色古香的大玻璃书柜、挂在正面墙上的先祖遗墨真迹,以及父亲每日伏案工作的老式三屉大写字桌,静寂中有时还能隐约感受到当年客厅的热烈气氛,只是大玻璃书柜里增加了一张父亲生前在客厅会见客人的照片(图片2:父亲在燕南园52号客厅中)。

三、父亲的校友和亲友圈

燕南园52号,在燕京大学38届、39届的老同学看来,是一个再合适不过的的老友聚会“接待站”。父亲是1939年入学的国文系学生,母亲是1938年入学的西语系学生,因共同的兴趣爱好在燕大京剧社相识相爱,1941年12月燕大被日军查封以后,他们又一起长途跋涉,历经艰难,奔赴成都燕大复学,并建立了小家庭。抗战胜利以后,父亲回到北平燕大继续攻读研究生并走上了教学岗位,1952年院校调整合并,父亲留在了北大。母亲也于作为“清华大学东欧交换生中国语文专修班”的教师,随班转到北大,和母亲一同转到北大的还有邓懿先生和王还先生等教师,她们都被公认为新中国成立以后开创对外汉语教学的元老。

众所周知,1949年以后,由于《别了,司徒雷登》那篇文章,以及院校的调整合并,燕京大学这个名字在很长的一段时期销声匿迹了,长期以来,燕大老同学只能在私人场合下小聚。改革开放以后,随着燕大校友会的成立,每年4月下旬成为燕大校友聚会的盛大节日,老校友们在贝公楼开会,在未名湖畔漫步,在勺园餐厅聚餐。燕大38届、39届的部分校友,都会因“地利”之便,到燕南园52号一坐一畅谈。这时,楼下客厅挤满了人,充满了欢声笑语,白发苍苍的老人,像是回到了青年学生时代,最多的一次竟达到了20多人,客厅坐不下,就到阳台和草地上站立交谈,并由燕大聚会的组织者送来自助餐。在他们当中,有黄宗江、孙道临等电影界知名人士,有著名的华裔歌唱家茅爱立,也有国内医学界权威方圻、吴蔚然等人,他们当中许多人都成为国内各行业的学术带头人和骨干力量,在各自岗位上做出了突出贡献。然而对父亲而言,燕大校友的聚会并不仅是在每年4月,一年不断,总会有当年在成都燕大与父亲同甘苦共患难的几位铁杆老友到燕南园与父母聚首畅谈。有时还会有定居外地或海外,和父母几十年没见面的燕大老同学登门来访,老同学久别重逢自然十分高兴,有时就到附近餐厅吃饭。 曾在燕大西语系任教的美国教师谢迪克八十年代重访中国,和38届西语系的部分同学在燕南园52号见面,并重访了他在燕南园的旧居。母亲当年教过的东欧留学生,如前任罗马尼亚驻华大使罗明夫妇、匈牙利著名汉学家尤山度等人都能讲一口流利汉语,也曾到燕南园上门拜访,受到父母的热情款待。

不仅如此,我们家还是名副其实的燕大校友大家族,20世纪30-40年代涌现了十几位燕大校友,父母和他们是亲属加校友的关系。每逢他们来北大,必定会到我们家来小坐,家在外地的亲属还会在我们家小住几日,这时父亲一定会放下手中一切可以放下的工作,陪同他们叙旧,在校园中漫步,游览北京名胜风景。这些亲属兼校友当中有许多是颇有建树的教授学者。

特别值得一提的是,母亲的姑姑杜联喆先生、姑父房兆楹先生,早年毕业于燕京大学,20世纪30年代定居美国,在哈佛燕京学社长期编撰《引得》,从事明清人物研究,很受著名历史学者洪业的器重(燕南园54号即洪业旧居),是国际公认的著名华裔中国史学者。在校方有关部门努力和父亲等人的策划下,房兆楹、杜联喆夫妇在1985年春终于回到阔别半个世纪的中国大陆,他们在北大和其他院校多次讲学访问,在父母陪同下会见了多年不见的老友,如翁独健、谢冰心、周一良等人,游览了北京的一些著名景点。不幸的是一天早晨,房兆楹先生心脏病复发,急送北医三院抢救。喜悲两重天的是,房先生还在医院中抢救时,杜联喆先生艰难地毅然做出决定,仍按事先约定的时间,由亲属陪同到中南海会见了周恩来夫人邓颖超,原来杜联喆在青年时代就读天津第一女子师范学校时,和邓颖超是同班同学,这次见面是邓颖超得知房兆楹、杜联喆夫妇回国的消息时就已约定好的。当邓颖超得知房先生病情危急时,马上派中南海保健医生方圻火速前往北医三院参与抢救,然而已回天无力,房兆楹先生于当天下午逝世。此后,政府有关部门和校方在八宝山举行了隆重的遗体告别仪式,美国驻华大使恒安石、全国政协副主席、北京大学前任校长周培源和一些社会知名人士都出席了仪式(图片3:父母和燕大同学在燕南园52号聚会的合影,前排左一为母亲,后排左一为父亲)。

四、父亲的京剧和昆曲票友圈

燕南园52号,对于北京高校的京昆爱好者来说,是一处格调高雅的吟唱场所。父亲自青少年起就酷爱京剧和昆曲,交友广泛,经常在家举办曲会,从我能记事开始,从蔚秀园到中关园,从中关园到燕南园,我家总是票友满座,上至一代名士张伯驹,下至无名晚辈后生,都是他的座上客。但自从1957年“反右”以后,我家的曲会就沉寂了下来。再次举办曲会是在30年以后了,地点也移到了燕南园52号。父亲和时任北大副校长的张学书积极参与和促进了恢复北京高校曲社的活动,父亲还几次写信给张允和女士商谈恢复曲社,并邀请请她参加曲社活动(张允和的《昆曲日记》一书中,记载有父亲参加曲社活动的情况;张允和的丈夫周有光,是我国著名语言学家,现代汉语拼音之父,现已110岁。父亲当年参与制订“汉语拼音方案”时就和周有光先生相识)。

曲社恢复活动以后,燕南园52号楼下的客厅就成为活动场地的首选,时间定为每周一次,参加者除了父母外,还有北大的朱德熙夫妇、齐良骥夫妇、楼宇烈先生以及清华大学等学校的几位老教师,一些热心的中青年爱好者,如首师大的欧阳启名老师、北大的王洪君、李海燕老师等后起之辈也积极参加曲会。抗战时期父亲在成都燕大求学时,考取了著名语言学家李方桂先生的研究生,恰巧我父母和李方桂、徐樱夫妇对昆曲都有共同的爱好,多次参加成都当地的曲社活动,并与正在成都暂居的一代才女张允和、张充和姐妹相识。20世纪80年代初,在校方安排和父亲等人努力下,李方桂夫妇从美国回到国内讲学,在讲学空隙期间,父亲和朱德熙先生(时为北大副校长、全国人大常务委员)在临湖轩精心组织了一场欢迎李方桂夫妇的曲会专场,到会的有许多北京昆曲界的著名票友和琴师。李方桂夫妇在空闲时还几次到燕南园我们家里来叙旧,并小唱几段,我父亲和李方桂先生的关系,超越了一般师生关系。

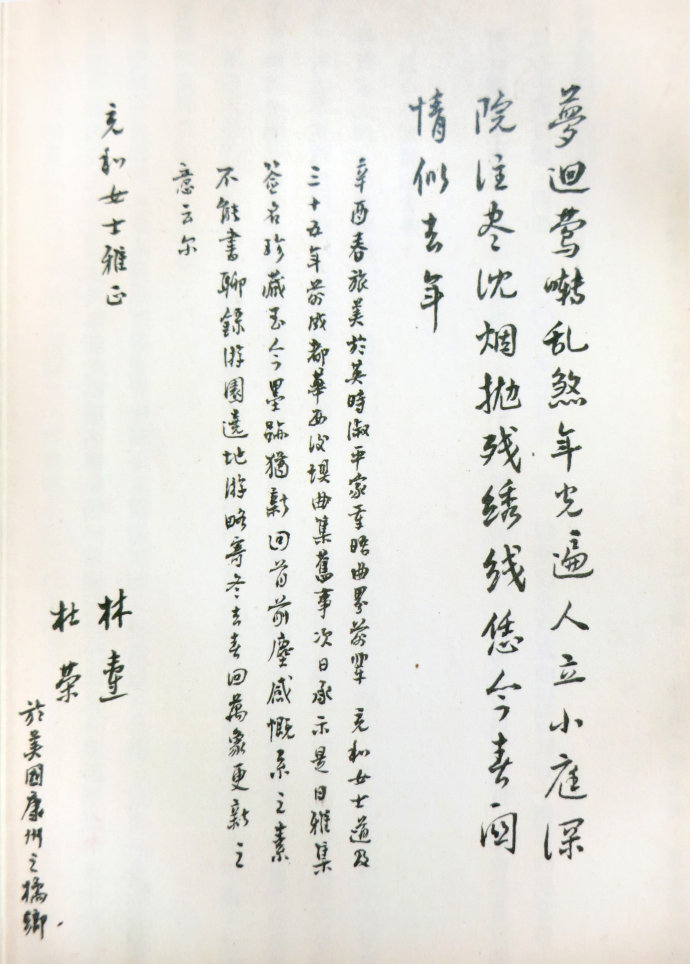

1981年,父亲赴美进行学术访问期间,在著名学者余英时先生家中与已年届七十的张充和女士再次见面,不仅一同拍曲,而且还回顾了抗战时期在成都的曲事,次日张充和又来到余家,带来一本当年成都曲会的“签到簿”,上有父母的签名,父亲看到后感慨万千,在张充和的《曲人鸿爪》书画册上欣然提笔写下了《游园》的《绕池游》一曲:“梦回莺啭,乱煞年光遍,人立小庭深院。炷尽沈烟,抛残绣线,恁今春关情似去年。” (见张充和口述、孙康宜撰写《曲人鸿爪》一书,广西师范大学出版社2010年出版) (图片4:父亲访美时在张充和的《曲人鸿爪》书画册上所题的曲词)。

1998年北大百年校庆前夕,有关方面曾邀请父母以北大老教师和昆曲爱好者的身份,在大讲堂戏台演出一段昆曲,但母亲因不小心摔伤髋骨,伉俪联袂演出未能实现,成为一件憾事,但父亲仍然上台表演了一段昆曲的笛子伴奏。

父亲不仅喜好京剧和昆曲,而且对京昆艺术有着深入研究,他曾经在中央电视台《中华文明之光》系列节目中开办了介绍昆曲知识的讲座,央视还赠送给父亲一套昆曲讲座的录像带。

王力老先生在生前十分关注京剧的字韵问题,希望能使京剧能够形成一个严谨、系统的艺术理论学问,于是特意找来吴宗济先生、刘曾复先生、欧阳中石先生和父亲等人,共同组成了一个以王力先生为村长的“五家村”,多次在燕南园60号王力先生家进行活动,深入探讨京剧的字韵问题,王力先生和父亲都有著文发表在刊物上。父亲在主持建立语音实验室以后,也不忘以现代技术手段对京剧和昆曲唱腔的语音学研究,多次和语音学专家和京昆专家探讨有关问题。父亲去世以后,语音实验室终于实现了他的遗愿,开展了以现代语音技术研究京昆唱腔的项目。

后来父亲年事已高,在家举办曲会已力不从心,但仍然和母亲在家中自唱自娱,几乎每天日落西山的时辰,燕南园52号就会飘出咿咿呀呀的清唱和二胡伴奏声,缭绕在参天大树之间,成为幽静燕园中独有的天籁之声。由于父亲对促进北大校园昆曲活动做出了积极贡献,当台湾的白先勇先生编导的青春版《牡丹亭》在北大百年大讲堂首次隆重演出时,父母作为特邀贵宾出席开幕式并观看演出。2010年北大再次举办昆曲文化节时,在校长致辞中特意提到“北大教授俞平伯先生、林焘先生等学者与曲家文人都曾在北大不遗其力地研习传唱昆曲”,对父亲所做的推广昆曲工作给予了中肯的评价,而俞平伯先生就是父亲在燕大国文系读书时的古文老师(图片5:父母在燕南园52号家中自唱京剧)。

五、父亲的燕南园情缘

燕南园原来只是坐落在北大校园腹地的一个教师住宅区,除了北大师生和燕大校友知道那里有一些燕大时期的别墅小楼和独院平房,住的几乎都是老教授以外,并不被外界特别关注。直至最近十几年,燕南园在国内外的知名度陡然升高,不时有各界记者和学者、国内外旅游者、摄影爱好者、美术写生者来这里一探究竟,流连忘返,甚至有时还可以见到有年轻人慕名到燕南园来拍婚纱照的温馨情景。父亲不止一次被媒体记者和历史研究者采访,最早采访父亲的媒体大概是《中国国家地理》杂志,该杂志2003年第3期发表了一篇题为《精神的圣地—北大燕南园》的文章,文内刊载了多幅照片,其中有一张在客厅里采访父亲的照片,父亲在采访中谦虚地自称只是燕南园的“小字辈”,他希望燕南园有一天会成为一所纪念学者大师们的博物馆,为了能成就这件事,他甘愿搬出燕南园。还有不止一个电视剧组想以我们家客厅中的老家具为布景道具拍摄剧情,父亲以母亲身体不好、不便打扰为由婉言谢绝了。仅有一次的破例是,某电视台要给著名体操运动员桑兰拍纪录片,提出要在我们家阳台上采访桑兰,父亲欣然应允,于是电视台在草地上架设摄影机,桑兰坐在阳台上接受了记者采访。有一次,父亲与腿伤初愈的母亲在燕南园的小径中悠闲地散步,无意中被某房地产商的拍摄组拍到,并作为某楼盘广告在一家有影响力的大报上刊登了出来,当然,房地产商事后也登门向父母表示了歉意和慰问。广告上刊登的大幅照片虽然是借用燕南园优雅气氛描述楼盘环境的,但倒也还符合父母相濡以沫的一生(图片6:父亲陪伴母亲在燕南园小径散步,照片背景即燕南园52号)。

父亲生前十分尊重在燕南园居住的老先生们,这些老先生都比父亲年长10岁以上,最大的相差20岁。每逢过年过节,父母都要到60号王力先生、61号林庚先生、62号侯仁之先生、63号魏建功先生家拜年,以尽晚辈或师生之情。父亲对我讲过,他在燕大读书时,曾经聆听侯仁之先生开的“田野调查”课,这对父亲日后做汉语方言研究带来很大帮助,上一世纪80年代父亲带领一些中文系汉语专业学生在京郊各地做北京话分布情况的调查,取得丰硕成果,其中田野调查知识起了一定作用。我们家搬到58号以后,与王力先生家隔窗相望,两家走动较多,王师母年年派她家的保姆带着割草机到我们家草坪割草,每年中秋节还给我们家送来广西家乡月饼。王力先生去世以后,父亲仍经常去王家看望师母,直至师母逝世。

父亲一生淡薄名利,热爱事业和生活,他生过几场大病,甚至生命垂危,都被从死亡线上拉了回来,仍然积极投入工作中。在2001年底,临近父亲八十大寿的时候,按照中文系的惯例,要为德高望重的老先生庆贺八十寿辰,父亲当年的学生、时任中文系党委书记的李小凡老师(李小凡,中文系教授, 2015年7月病逝,年仅61岁,他的生前事迹作为全国高校教师的楷模广泛宣传)向父亲提出系里要为他祝寿一事时,被父亲婉言谢绝了,父亲对此早有思想准备,态度认真而坚决。最后,系里遵从了父亲的意见。父亲和家人一起平静地度过了八十寿辰。

2003年3月《中国国家地理》杂志发表《精神的圣地—北大燕南园》一文时,燕南园只有四位老教授还健在,他们是95岁的法学家芮沐先生,92岁的文学家林庚先生、91岁的历史地理学家侯仁之先生和81岁的父亲--语言学家林焘先生。同为福建籍的林庚先生和父亲都在2006年10月病逝,前后相隔仅20多天。最后仙逝的是芮沐先生和侯仁之先生,两位长者都寿过百岁。近十多年来,随着大师相继离去,从此大师不再有,燕南园显得日益萧条凋落,它还能是人们心中的“精神的圣地”吗?它还能成为纪念学者大师的博物馆吗?人们拭目以待。

(本文参考了《燕园远去的笛声—林焘先生纪念文集》、父亲的部分日记和其它资料,以及作者本人的回忆)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号