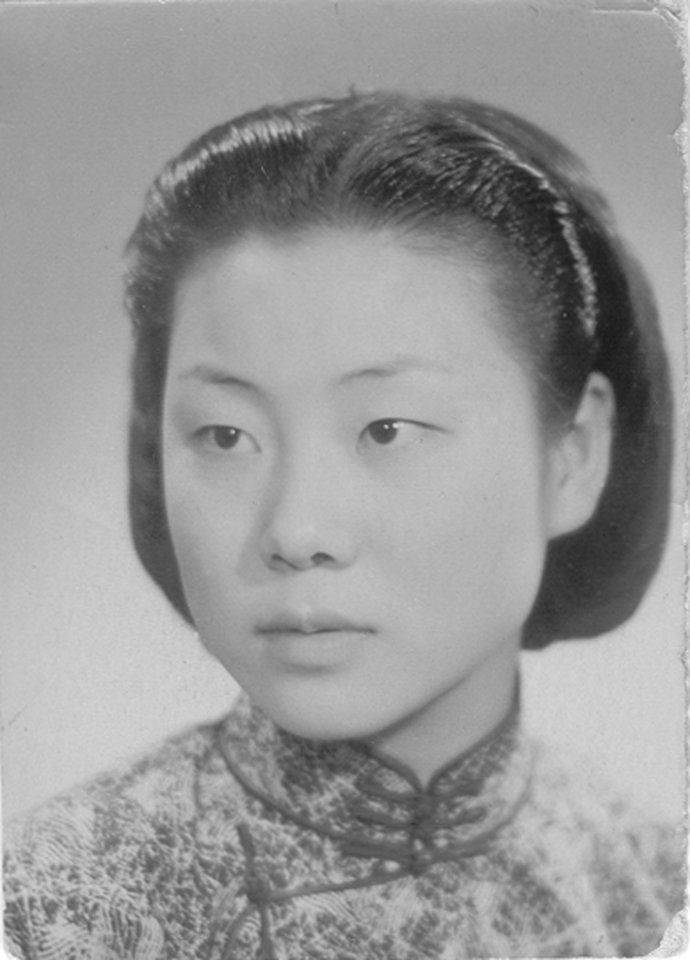

王平:(1920-2012)燕京大学38班。毕业后在燕大生物系任教,院系调整后在北大生物系工作直到退休。此文是她的女儿李宗仪三年前写的一篇怀念母亲的文章。

圣诞购物季节,穿行于商店里涌动的人头和林立的衣架之间时一件银灰色的毛衣映入眼帘,心想这属于妈晚年偏爱的的黑白灰系列,她肯定会喜欢,但马上又意识到她和我们已是天人两隔,我没有办法再送她圣诞礼物了。这样的事在这一年内发生过好多次,在卖文具的地方,在卖干果的地方,在卖水仙头的地方。。。每次都提醒着妈已经离开了我们这一无情的事实。爸20年前就去世了。妈活到了92岁高龄,还是沿循着自然规律,和她的同学,朋友们相继离开人世。上一代人已渐行渐远。

“王先生”才是她自己

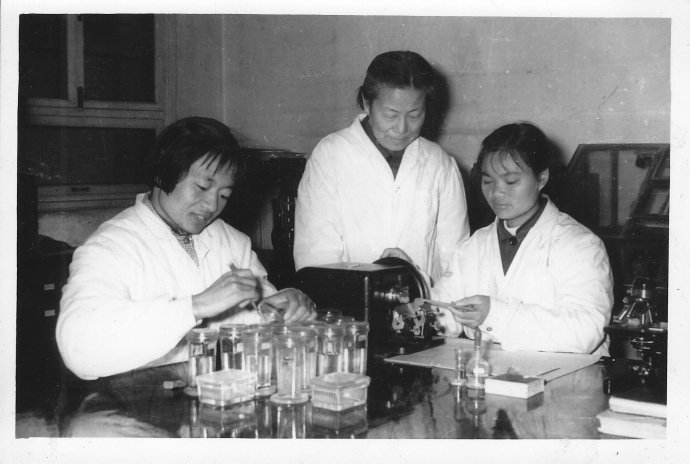

妈从18岁进燕京大学读书,直到73岁从北大生物系退休,一生的大部分时间都是在燕园度过的。1952年院系调整,燕大,北大和清华生物系合并成北大生物系,她从此成了北大生物系(后改名为北大生命科学院)的一员。崔芝兰先生,李汝祺先生,江先群先生都是她经常提起的老师。从小时候起就听她说人体解剖,苏联专家马卡洛夫,蝌蚪尾巴,“牛精猪”,到文革后开门办学的大型鸡场,小鸭肝炎, “大牲口”,以及之后的免疫系统发育和大熊猫。这些多是在家里饭桌上听她兴奋地说起的。直到现在我还十分怀念小时候一家人围着饭桌边吃饭边各自报告新闻的时光。

工作是妈生活的中心。她系里的人我们也认识不少,其中有些曾是她的学生,后来成了同事。经常提到的有陈越增陈伯伯,吴鹤龄吴叔叔(外号“大嘴”),邝宇宽邝阿姨,张人骥张叔叔,潘其丽潘阿姨,顾孝诚顾阿姨(外号“喇叭”)翟中和翟叔叔,曹倬曹阿姨,潘文石,陈茂生,唐兆亮。。。不知为什么我们不管胡寿文和葛明德叫伯伯而是在家里直呼其名,其实当时他们都是系里的领导。那时大家都一心扑在工作上,到我们家里来谈的也都是工作。葛明德到家里来,手上的香烟一口就吸去半根,总说 “这个这个这个(音:则个则个则个)”。那时正在上演电影“青春之歌”,我和我弟妹们背地里称他为“戴瑜”。当时大家都住在北大宿舍,大多数都住在中关园。记得有一个星期天我们正和妈一起在院子里种菜,研究原生动物的李静涵阿姨从我家院子前走过,妈和她打招呼,她说是要到系里“洗虫子”去。这句话给我印象特别深,多年后我有时周末需要到实验室去工作就会想到这句话。

妈在系里的工作很忙,教学,科研。。。她每天工作多少个小时也算不清楚。在她的自传里提到有时忙得顾不上管我们。妈早出晚归,经常晚上我们都睡觉了她才回来。记得她讲的一个故事,说是有一天从系里回家,见远处对面走过来一个小男孩,平头正脸的怎么那么好看,走近了才看清原来是儿子。可见她好多天没在白天看见我弟弟宗伦了。

我们小时候她到底管不管我们呢?当时家里有保姆照顾我们的生活起居,妈只管去开家长会。每次要开家长会我都会紧张,因为每次会开完了妈都留下不走,要和老师个别谈。我们做得好是她的骄傲,我们没考好是给她丢脸。妈不但严格要求自己,对我们的要求也是一样,自己说到了就要做到。记得小学一年级的时候我想和周围的同学一样,也要梳小辫儿。妈说要留小辫儿可以,但得自己梳。她没时间。我说那我就自己梳。于是头发慢慢长长后我每天自己把头发编得乱七八糟去上学。妈还不让保姆帮忙,说是我说的自己可以。那时候真羡慕同学的妈妈能把她们打扮得漂漂亮亮,还会烙糖饼。这事直到老师找了她说我上学不整洁才算完。

妈对我们的管主要是精神层面的。就像家里的中宣部,所有的书要经她审查才能看。小学初中时几本长篇小说苦菜花迎春花野火春风斗古城很流行,从同学们口里听到什么娟子,金环银环的。把书借来回到家妈得先看,因为里面有情爱的描写,妈那里的审查就没通过,至今我也不清楚金环银环杨晓东都是怎么了。想想那时候的我也真是老实,不让看就把书还了。哪里有现代青年的叛逆精神。后来好像还拍了电影电视剧,但我已兴趣全无。虽然我没看过小说,但我想书里的那些描写比起当今老少三代坐在一起看的电视剧里的情节恐怕还是要含蓄得多。当然妈在晚年也有一些变化。记得1990年爸妈来美国探亲时爸说的“你妈年轻的时候可严肃了,现在居然爱看琼瑶!”她不但看书还和我们一起看琼瑶的电视剧。有一次妈到美国来前问我要什么,我想让她带几本书来看。她听别人说王朔的书很流行,就到北大新华书店去买。书店的人笑问“老太太您这么大岁数还看王朔的书?”也许那时我们都已长大成人,成家立业,有了自己的辨别能力,她觉得不再需要她的监督了。

那时家里地方小,有时吃过晚饭爸妈各占一个书桌备课。妈只要坐在那里,一下就能专心进到书里去,我们小孩再吵再闹,她什么也听不见。她备课就要备得最好。我们总听她说要有严谨的科学态度,不能不求甚解,不能知其然不知其所以然。科研和教书是妈生活的重心。甚至觉得只有“王先生”才是她自己,不然就多少有些失落。退休之后她几次在日记中提到不做“王先生”的不适和做“王先生”的愉悦:

如 1998 年7月19日

几天来,与罗茜(北大研究生)夫妇,赵乃扬(燕大附中的学生)一家的接触中像是回到了久已生疏了的过去生活。几年前我曾说过,离开自己生活和工作的环境住到美国的女儿家里,成为闲住的,“至高无上”的阿婆,姥姥。自我感觉像是京剧的“反串”,非当工角色。当时只是临时,短期的。目前似已由反串,改行老旦。摆在那里既缺乏基本工(功),又无“进取心”,总感被动,难以自如。自己也很清楚家庭的发展变化,年龄与健康,退休,国内外大形势的迅速变化诸多因素都是必须面向和适应的实际,改变不了,也回避不了。我自感“雄心”犹在,只是“无用武之地”了。毛笔与电子计算机,古诗词与英语,养花与种菜,游山玩水与SHOPING,故土与异国。。。。等等之间如何统一?似乎难以兼顾,有的需舍其一,以适应环境,享受人生。但真的是“知易行难”。

2001年5月27日(日)阴

9点杨贵波(北大研究生),刘燕(艳)带冬冬来接我到他们家去。一家三口,初建新家,其乐融融。住的条件不错,一个较大的住宅区,几幢大楼,他们住七层。楼区有游泳池、球场、儿童游戏场等设备。他们非常热情、周到的照顾我,水果、饮料、饭菜都精心准备。杨贵波用电脑给我看他有关弥猴消化道的淋巴系统的标记的显微结构图片。甚么B Cell, T Cell, Germinal Center, Macrophage, Intestinal Gland, Epithelium

等等听到和看到的是那么熟习(悉),又陌生。我坐在椅子上“观察”,杨站在一旁边找材料,边做解释,口口声声呼唤着“王先生”。久违的几十年的显微镜前的观察,讨论,教学情景突然呈现在眼前, 开始使我茫然不知所措,定下心来,我开始认真地享受、重温和学习这一难得的机会。我看到了结构的分层,替代了我提出的“连续切片”。

午饭后午睡片刻,到附近的小公园漫步。晚饭后,一家人送我回来。结束了“王先生”的一天。

又如:2001年9月9日(日)教师节前夕 下午2-4点到剑桥中文学校办的老年活动站参加暑假后开始的活动。 看到中文学校的陶凯校长,她戏称是我的徒孙,因为她是郑昌学的学生。一位清华大学精密仪器系的退休教授,说我是他的老师,完全是按辈份的客气话。负责人说我是“德高望重”,搞得我深感“其实难负(?)副”的同时好像又回到了多年的“自我”,久已失去的“自我”意识,留下的只是“自爱”、“自尊”而已。

妈退休后连北京家里的东西都收拾不了还想着生物楼309的那些切片和材料。学生樊启昶从美国回国前,妈已78岁,还专门叮嘱他去生物楼309看看,把那些资料整理出来。这里有日记为证。1998年除夕 我想如果樊启昶留在北大入编,我愿意把未了的有些工作向他做个交待。如他不留北大,就只有任其散失,回归大自然了。无论前景如何,我觉得首先应当防止尚存资料的进一步散失。我想写信给陈茂生,请他:1-保存好309比较组织的教学实验用切片及研究用的大熊猫等的制片。2-保存好309和313袋装的文献资料。3-保存好309的卡片小柜(其中有些卡片和大熊猫组织的照片和底片)。

后来那些切片和文献的命运不得而知,但那些是妈的宝贝,她把它们托给他的学生了。

妈80多岁时早已离开了学校,但还对现今的学术风气不断发表一些感慨。

2000年1月4-7日

学问修养可不是能急就的。我不禁叹息北京大学的优势,即师资中有一些大师级的和众多饱学之士,目前似乎是“大势已去,俱往矣”,有待重建。古人云:教然后知困,学然后知不足。

2001 4月22日(日)晴

我很不同意申请科研经费的诀窍一是“找后门”,二是“投其所好”。这些“见解”已不合时宜。

我,我妹妹李建,我儿子赵悦都从事和生命科学有关的工作。我对于有些人证据不足而轻易得出结论,或先有结论再选择性地补充数据怎么也接受不了。有时候同事说我没必要那么认真。但我实在是“不会不认真”。没学过,恐怕也学不会。我想这里面有着妈深深的影响。

潜移默化的生物学教育

妈忙归忙,但她从不忽视大自然的美。我们从小跟她一起享受着春天发芽,夏天开花,秋天落叶,冬天飞雪。原以为每个人都有这样的体验,长大后才发现我们是幸运地从她那里继承了对自然美的观察力。以前北大校园里有很多鸟,学生的鸟类课就在校园里上。黄鹂,杜鹃,戴胜,白脸山雀。。。我们都认识。春天走在校园里,这棵是紫荆,那棵是寿丹也叫连翘。曾有人说我怎么花名鸟名都知道,这些都在不经意中从妈那里听来的。小学时每年暑假,她都会抽时间带我们去一趟八达岭长城。带上面包,罐头和水,从西直门火车站坐火车到青龙桥,再去爬山。那时我们年龄小,长城每一阶对我们来说都很高。开始时大家雀跃着往上跑,到后来就变成手脚并用。我们把这叫做“从人到猿”。联想到我们说我弟弟宗伦耳朵会动是“返祖现象”,在家里讨论为什么爸是双眼皮,我们家的孩子都是单眼皮时,大家会说因为妈是单眼皮,单眼皮是“显性遗传”。不管这些说得对不对,恐怕是生物系的子弟才会这样说吧。

那时的中关园除一,二,三公寓之外都是平房,没有暖气。冬天夜里家里的大煤炉子封了火,窗上会结一层冰花。上小学时一天早晨上学之前我蹬着凳子用温暖的手掌的侧面和指尖在窗玻璃的冰花上自下至上印了一排小脚印,中午吃饭时妈说夜里外面不知来了什么动物,可以垂直地向上走。有点像人的脚印,但只有四个脚趾。这可把我笑坏了,哄了生物学家一次。到美国之后有一天我的当年5岁的外甥女陶卓(宛宛)到我工作的实验室去玩,爬到椅子上往显微镜里看。显微镜的主人,一位美国病理学家走进来问她在看什么,她头也不回地说“细胞”。在场的人无不惊讶。其实她还不是小时候无意中在家里听妈讲过。

到美国之后,妈最喜欢的就是这里的自然景观。到我家的第一天,早上起来看到早霞,马上跑到外面看,结果把自己锁在了门外。她对海边捡的到美丽的石子爱不释手,回国都要带着走。行李超重了宁可把裤子取出来。我家的柜子里现在还有她按捡拾地点分装的一包包石子。我们陪她去过尼加拉大瀑布,大峡谷,雷尼尔雪山,阿拉斯加。。。到过太平洋和大西洋的海边。我也爱玩儿,妈在我家里住的时候,我把自己去过的好地方都带她去过。有一天在西雅图普捷湾轮渡码头看到这边太阳还没下山,那边一轮满月已冉冉升起。这个景观让她足足地兴奋了好几天。这对她来说就是最大的享受。妈喜欢花,在北京时家里就有令箭荷花,蟹爪莲,水仙。。。到美国后又见到了更多的“奇花异草”。一天看到一本中文的花卉广告,兴冲冲地来找我,说你园子里就有这个花,你猜叫什么?我只知道英文名 Hyacinth,她说这就是“风信子”,记不记得“简爱”里通往罗切斯特的庄园的路旁。。。妈晚年画画专画花。每种花画完都要查出中英文和拉丁文的名称。我们也跟着学了一些。

她出去旅游也不是走马观花转一圈就算了。她八十岁生日我陪她去伦敦和巴黎。出发前她借了书来研究筹划好了要到哪里去。旅游期间每天回到旅馆都要写当天的笔记,然后再计划第二天的行程,我称之为“做功课”。这些就是后来妈发表在波士顿纪事报上的游记的素材。那次旅游有一个很有意思的小插曲。临行前妈嫌旅游书沉,想想她有笔记,就把书掏出来了。结果到了巴黎她要去的地方笔记上只有中文地名,我看了莫名其妙。所幸我带的英文旅游书上面有照片,可以查找。而真到了旅游点路标又都是法文。。。除了伦敦和巴黎大城市的宫殿,教堂,坟地,妈很容易就发现一些有意思的自然景观。在伦敦等着看白金汉宫卫兵换岗时,妈看到路边的小河里飘着一个鸟窝还有一只小鸟在上面孵蛋,看了半天。我们一起坐火车去了剑桥。妈很欣赏沿途的田园风光。一直到老,妈比很多年轻人都还要好奇。

不但是在大自然里玩儿,妈还从中悟出一些哲理。我们可以看看她自己的描述:

2001年11月1日(四)晴

上午漫步街头,我在一家门前拣拾了一个落地的鲜红的“豆腐蔫儿 ”(又称红姑娘),喜在美国看到小学时的玩艺儿,有“它乡遇故知”的喜悦。萧萧落叶漂荡,散在遍地,路边堆积厚及3、4寸不同深浅的赤、橙、黄、绿、赭、紫及淡黄色点缀着层林尽染的秋色。

我被落叶的颜色、形状、大小的多样化所吸引,在一条路边主要种着橡树的小街上,希望选中罕见的大、暗红色形似珊瑚分枝的橡树叶,低头缓步认真在落叶中寻找,但沿这条路反复的往返两次,竞没有找到一片完美无缺的,有的破损、有的枯乾、有的虫蚀、有的具霉斑、有的颜色斑驳......等等。我很失望,也不甘心。再次细心寻找一番,仍无所获。当我想再接再历(厉)力争“达标”之际,我环视无边的落叶萧萧下,仰望无际的蓝天、白云飘飘浮游,我止步了。我想到,从一种橡树叶我看到自然的多样性,使我更加喜爱任人享受,广扩(阔)无私的大自然。另一方面,我想到自己事事追求“完美”,孜孜以求,自认为只要我尽力而为,就能达到“完美”。因此严于律己,对人也有失“宽容”。实际上,绝对的“完美”一般是不存在的,也不是尽力而为,就能达到的。十分高兴,面对自然,提高的认识。选了几片大橡树落叶,漫步回家,将叶夹在书本中。

与时俱进 活到老学到老

妈在自传里说“我为自己几十年来,严于律己,不断进取,积极向上。淡泊名利的一生感到自慰,无怨无悔”她对自己要求高,也要求周围的人和她一样。我想这就是为什么她说周围的人认为她“可敬不可亲“的原因。

妈退休后到了美国,总觉得该做些什么“正经事”。她先给自己找了个题目,要整理她父亲(我姥爷)留下的画作。为了写序言,她在78岁那年开始学电脑,而她用电脑写作又得从学习汉语拼音开始。不但要写,她还要学扫描照片,还要学修版。对现今50多岁的人来说,这恐怕也算是雄心壮志了,而当时的她已近80岁!先不说她完成了什么,就是她这点儿勇气就让人不能不佩服。她真是与时俱进 活到老学到老。

再看看她81岁的计划:清理<</SPAN>我的自传>、<</SPAN>摩空阁-泰山南天门阁楼的匾额>--<</SPAN>忆泰山南天门摩空阁的往事>、<</SPAN>伦敦、巴黎七日游摘记>、<</SPAN>人生琐记>、<</SPAN>生活纪事>和杂感等文稿。此外还有我发出的电子邮件有待清理。这些用电脑的写作是始与1998年1月的,期间我还整理了我拍摄的父亲1942年秋冬水墨写意画的照片,经过电脑扫描,请人放大等40多张,花了半年多的时间,还有待最后整理。针灸铜人照片11张已扫描存入电脑,委托张人骥帮助“处理”。此外,还有父亲晚年的临诊记录100例(现由宗仪保存)有待整理;1991,11月24日后到1997年底我写的零星或片段记事以及我写给李欧的八行书,似乎也需整理一下。看来,要办的事还很多,活着还不是多余的。虽然都是“空事”,但既活着,还是排排主次先后,办一些为好。

多少个人静的深夜,她手边放着一本新华字典,带着老花镜坐在书桌前,一个字一个字地查,在电脑键盘上一个键一个键地敲下了她回忆父亲母亲的文章和她的日记,游记,人生瑣记。她原计划将她扫描的我姥爷的画作出一本画册留给后人。后来除了“王易门大夫水墨画集序言”之外,还接受我的建议写出了对她父母的回忆作为背景材料。在这个基础上我帮她编出了一本题为 “父亲,母亲,我” 的书。她把这书当宝贝一样时不时翻开看一遍。她有些文章还在老人公寓的月刊和波士顿纪事报上发表过。在她的日记中抄录了编者按2001年 2月25日(日)大雪 波士顿纪事报(Boston Chinese Report ) 2,23/2001-3,1/2001,其中P.8银发族一版刊登了“八十生日游巴黎”,属名“昭明”的文章,并加编者按:“本文作者年过八十,壮心未已。来美探望女儿,不期迷上了电脑,休闲之余勤于用电脑写作,以与大家分享一点经历,一份感悟。本报特编发此文,与读者诸君共享。”

想想我自己,上班时挤出时间帮妈编了那本书,之后又寻根问祖编著了一本爸书。去年秋天退休后,我除锻炼身体之外,凡是以前上班没时间学的东西,只要有机会就抓紧去学。人像素描,唐诗宋词,乐理知识,唱歌的呼吸法,什么都想学,还去做志愿者。弄得自己比上班还忙。别人都问我哪里来的那么多时间。在写这段回忆妈的文字时,我找到了根源。

自强自爱自重自立

妈是个要强的人。青年中年时如此,到了晚年尽管常常感到力不从心,她还是不断地激励自己。她在给孙女的信中,给外孙女毕业的贺卡上都写着“自强,自爱,自重, 自立”。我想这也是她自己一生的守则和写照。这在妈的日记中也有记载 2000年1月3日(一)晴。佳佳(孙女)乘机回南卡上学。上午嘱她集中精力,努力学习,明辩是非。写一小条勉励她“自强,自爱,自重,自立”,我告诉她,我就是这样要求自己的。

整理妈的遗物,看到很多本子,有的写了几页,有的只写了几个字。那是她80岁以后写的,所写的文字多是励志的语录。妈在日记里更是经常在鼓励自己,还在严格要求自己。她80岁时在2000年 7月12日写道:我想对我来说,“孤独”是无从变更的现实,潇洒也是不可能的了。但是安排一个“孤独但不枯燥”的生活是现实和可能的。力求把“可悲的80岁”安排好:不枯燥,不扰人(也许把不字改为少字更恰当些),真的做到,也并不容易,“同志仍需努力!” 半年后的2001年2月9日写了我要“独立”现代化生活还得好好学习。还得用笔写下来,以防忘记,还需要记住记录放在哪里。存在电脑里也得记住存放在哪里和File的名称。虽然已耄耋之年,真的还必须有“学而时习之,不亦乐乎!”的精神,才能“适者生存”了。

2001年2月19日(六)

“一年之计在于春”,我今天自己立下“军令状”,继续写“人生琐记”,2000年完成初稿。我觉得时间过得太快,稍纵即逝,应抓紧做点事。此项工作虽非硬任务,没有硬期限,硬指标,但还是自己定个粗线条计划以自律为好。一来可以填补有时产生的无所事事的“失落感”;二来有利于我克服“浅尝辄止”的毛病。

2001年4月5日(四)清明

我的急燥想来是由于对“电脑”的无知,以及过于自信,不从客观实际考虑而是“不改初衷”地按过去的标准要求自己,不甘于“马马虎虎”,要认真刨根问到底,干一件事,只要是想干的,就高标准,尽最大努力去干好。年过80,耄耋之年,脑力、体力都力不从心,但心之喜与忧系之,因此心理不免时而产生常人难以理解的矛盾。奈何!因此,我很不喜欢“老年”,我不屑于为活着而活着的生活以及倚老卖老的无趣。我还是为开夜车完成一件事而感到轻松、喜悦。难得的衷心高兴。

改造了得了么?

妈的一生内心里一直在要按“应该”行动,还是要按“愿意”而为所欲为之间挣扎。她的前半生奠定了她的是非标准和行为准则。她的“应该”和“愿意”都是建立在那个基础之上的。她的后半生和国内所有的知识分子一样经历了太多的大环境的 “不应该”,经历了无数次的被改造,加上她的要强,这就对她造成了极大的困扰。

她曾这样批评自己:我想到上高中时,我的房间挂着父亲写给我的一付对联,上联是“尊古人行”,下联是“读圣贤书”。我的书桌上摆的父亲给我的雕漆文具盒盖上雕着三个猴子,一个捂着双眼;一个堵着双耳;一个捂着嘴。寓意“非礼勿视”,“非礼勿听”和“非礼勿言”。回想这就是我的家教,母亲要求我“新旧兼备”。生长在一个书香门第的环境中,耳濡目染,无形的家教使封建礼教对我的影响可以说是根深蒂固的。表现在我的为人处世之中,使我生活在社会发展和变革中,“应该”之中总有一些不恰当,不合时宜。“愿意”之中总不免有些勉强和犹疑。依我看上面说的真是没有任何的不妥。所说的封建礼教对她的影响其实都是一些美德。

在整理妈的文字时看到她81岁时写的一个提纲,

<</SPAN>北京大学50年生活掠影>提纲 2001,7,5

一身正气、两袖清风

自投罗网参加国际饭店会议

过眼云烟

可敬不可亲

黑帮与“要革命”

认真劳动改造与双料(历史与现行)

让我感到诧异的是在这里面,在回忆北大50年的生活中根本没提到任何和教学科研有关的内容。妈是个严谨的人,我不认为她是忽略了学术方面,这50年北大这个最高学府留给她最深的印象竟然就是这些政治运动。这是不是很可悲?很可惜妈没有把这部分完成。

文化大革命期间,因为江青说妈的老家河北省深泽县有一个特务集团,妈被隔离在生物楼后面的小楼里审查了很久。妈从40多岁就有心脏病,文革刚开始在中关园植物地劳动时还给她点轻活干,之后就没人管什么心脏病不心脏病了。后来又去了鲤鱼洲北大五七干校劳动,妈到鲤鱼洲时是49岁,正是做教学科研的黄金年龄。说起鲤鱼洲,爸先是跟着清华五七干校去了鲤鱼洲。记得是我在学校听说根据“林副统帅的一号命令”北航要搬到三线去,从学校回家来跟妈半开玩笑地说我们是不是也要“收拾细软”准备到哪里去。其实家里真没什么可收拾的了,好东西都被红卫兵抄走了。结果只是整理了一下被褥,捡了几件衣服。没过几天,北大就真的把教师们送到鲤鱼洲去了。1970年我去鲤鱼洲看过妈,从南昌北大的办事处搭上一辆卡车,爬到装满货的车顶上。记得后一段路车一直在泥泞中摇摇晃晃。在干校很多人住在一间大草棚里,和隔壁的草棚不隔音。我和妈在那里说话,就有人从隔壁的草棚过来看。因为我和妈说话的声音比较像,她们还以为妈在那里自问自答。从鲤鱼洲回来还是劳动改造,那期间的艰苦自不必说,但我从没听妈说过被隔离审查的情况和鲤鱼洲那些事。

在妈晚年的日记当中我看到这样一段:1999 年10月28日(四)晴 70年代,十年浩劫过去了,我1971年由江西鲤鱼洲回到北京。编入“三连”在校内劳动,参加三角地学校商店的建筑,干些“小工”活,筛沙子,检石子。有时,因“工作需要”或由于“不老实交代”给以严惩,也必需(须)干点重活。我也曾挑泥登上脚手架送泥。从小“争强好胜”不服输的毛病依旧,彼时站在脚手架的高处,俯视路上行人,一时有蔑视搞文化大革命起家的“五七战士”,当时的一些“革命教师”,“小天下”的傲气。鲤鱼州归来,开始在校内众目暌暌下“劳动”,难平的怨气消失了,代之以“愿与诸公试比高”的锐气。

从上面一段话看,她对企图改造她的人十分的蔑视,又一次证明任何用强力来改造人性的努力注定会失败。那些人能改造得了她吗?

妈的嫉恶如仇在晚年表现得尤其突出。看到不合理的社会现象总要批评。尽管她做不了什么,但从诸多她写的和打印出的 “一身正气,两袖清风”就可以看到她是如何地要求自己,同时以同样的标准期望着别人。除了对学术空气的一些批评,妈对周围很多事物也早有看法。很多年前她就说春节晚会是“杂耍”,不好看。后来妈退休后在美国看国内的电视剧时常“拍案而起,拂袖而去” 全然接受不了现时的恶俗。因为她的清高,晚年得罪了不少人,连她自己都不知道。我上学时同学也批评我清高。有一次我问别人什么叫清高?回答是你那样就是清高。也许有妈的例子在那里,我并没觉得我那样有什么不好,无从不清高。自此“清高“对我来说是褒义而不是贬义。

矜持理智和感情

从我们小时候妈即便在家里也是一副为人师表的样子,不言自威。妈在家里是“正义的代表”。小时候我们都怕她,爸总是宠着她让着她。因为她有心脏病,在家里一直是被照顾的对象,家里的事她都不管。爸的突然去世对她的打击之大可想而知。当时有人怕妈受不了,建议不让妈去参加爸的遗体告别,妈坚持要去。在那里她一直撑着,临离开时,妈走上前去,用手摸了摸爸的额头。这是我见到过的唯一一次妈对爸的情感的公开表达。

爸去世后,妈托人给她到琉璃厂去买一种纸,一定要带红条那一种。当时荣宝斋没有,还是托人特地给她印的。之后她经常用那种纸给爸写信。读了她那些用娟秀的小楷写出的八行书才知道那是当时妈和爸谈恋爱时给爸写信用的纸。八行书里面回忆了和爸一起的美好时光。表达了对自己矜持的悔意,并且不断地对爸倾诉她在社会变革中的困惑,迷茫和无助。同样的心情在日记中也有表达。如:有感,重拾笔墨,寄语文叔。纪念1943年我们订婚的日子,也就是OP标志,他的“得意之作”公开出现在他送我的赛银项练上。而今,1991年他离开人间,1992由我绘出,雕刻在我们墓碑前方的黑石板上。1995年我在Boston制陶学习班上,做了一个以暗绿枫叶托着OP标志的陶板。这个标记永志着我们48年间的相濡以沫的幸福日子、度过了风风雨雨的晨昏。失去你已10年的日子里,它仍埋在我的心中给我以人间难得的安慰。我喜欢苏轼的诗句“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”离开“家”,身居异乡,不同的文化背景,过去的“知书达礼”,“温、良、恭、俭、让”行不通了,我又难改初衷,该有多难,可想而知。回避不了的矛盾,只能“无视、无闻、无言”,自得其“安”了,奈何!字里行间表达了她心中一种我们不熟悉的浪漫情怀。

对生死的豁达

妈对生命一直抱着积极的态度。1998年6月21日(日)阴 读唐德刚著“胡适杂忆”。其中P。10谈到曾有友人向胡请教〖生命的意义〗,胡适说:“生命的意义就是从生命的这一阶段看生命的次一阶段的发展!”不知他是引用他人或古人的看法,还是他个人的见解,但是我很同意这一论点。它客观,积极地概括了生命的意义。回想这一辈子还不就是这样一个阶段,一个阶段地走过来的。只要生命不息,虽然年老,来日苦短,同样也应从现阶段看下一阶段的发展。应当客观,积极地看待生命,而不是追思已逝去的生命阶段或消极等待生命的终结。

十来年前,妈感到自己来日无多,开始动笔写下了她的家庭背景,她从小到大的故事,另外还留下了不少录音。内容非常丰富。在她的日记里曾说正如王蒙写的“事实证明,记忆是无法一代一大(代)地保持下去的,对于某一代人是刻骨铭心的东西,另一代人却觉得匪夷所思,觉得没有多大意思。”我不这么认为。我觉得这些是妈留给我们的宝贵财富。从中我们可以看到她的人格人品,她的心路历程的来龙去脉。每次读到或者听到都能感觉到妈的音容笑貌,觉得妈就在我们身边。

妈对生命的终结有着一种尊重自然规律的科学态度,早有心理准备。

2001年3月19日(日)晴

下午到 Jamatica Lake散步,幸遇一些非常可爱的狗。晚饭吃不下,独自漫步街头,高悬树梢头的满月使我清醒,念及“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的词句。使80高龄一贯严于律己,自尊,自爱的老人屈从于世俗,实非易事。

Post-Li Stage(我父亲李欧去世)已是第十个年头了,已达到 “不思量,自难忘”的心境。孩子们基本上成家立业了,我也得到了他们悉心的帮助和照顾。顺时应势,我这一辈子的三个阶段:女儿、妻子、母亲都称得是幸福的。时至今日,我欣赏“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”的词句。似乎应该是“不如归去”了。

随着年龄的增加,妈自己对她的离去一步步做了充分的准备。她立好了遗嘱,自己写了个日期空白的讣告,写好自己的生平,存了一笔专款做丧葬费。她还列出了需要通知的亲朋好友同事学生的名单和联系方式。这个名单成为了我们为她在北大生命科学院开追思会时邀请与会者的依据。据我所知能做到这样的人不算多。在她去世前后,一切按部就班地照着她的意愿进行,完全没有慌乱。她安祥体面地离我们而去,去天国和爸团聚。如她自己所说我这一辈子的三个阶段:女儿、妻子、母亲都称得是幸福的。我想她现在在爸一如既往的呵护下也会是幸福的. 妈在1995年写给外甥女的信中说“所谓天者诚难测,而神者诚难明矣,所谓理者不可推,而寿者不可知矣。”我们虽不信神,佛,上帝,但是我们可以想,他们和我们在宇宙中同在,他们仍活在我们的忆念和心中。如死而有知,他们无穷期的相聚了,而且摆脱了尘世的烦恼痛苦永生。我会这样想的。

爸妈也许属于中国最好的一代知识分子。由于我们成长大环境的背景,我们这一代(甚或下一代)尽管再努力也不可能达到他们的境界。他们本应该更好,但在他们的一生中经历了太多的磨难,荒废了原本应该最有作为的时光。老一辈的道德观念和气质,睿智和品格,对精神的追求,对物欲的不屑,对事业的专注执着,穿着举止的优雅得体,为人处世的礼貌与修养都随着他们的仙逝飘然而去。放眼周围,还能找到几个像他们这样的人呢?从他们的言传身教,潜移默化留给了我们非物质的宝贵遗产。我们纪念他们,最应该继承,最不应该遗忘的就是他们的品德。我是何等的幸运能有这样的父母,我为他们而骄傲。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号