按:此文成文于2014年8月20日,近日南方洪灾频发,颇有感触,再度重温旧文。

历史上的今天——1911年8月20日,黄万里先生出生于上海市。

他是著名爱国民主人士、中国职业教育创始人黄炎培先生的三公子。

他1934年赴美留学,专攻水利水文学。1937年学成归国,倾毕生心力于中国大江大河的治理。

由于他在一系列治河问题上长期与国家主管部门的观点相左,是中国水利界一位名符其实的不同“政”见者。

黄万里先生不止一次地强调分歧所在:几十年内地治河有一个通病,重视水利工程,忽视水文地理,所有的水利工程都是以治河为基础的,但不了解河流的地貌与演变,又遑论治河!?

病危之际,他说:我对兴建三峡工程的意见,屡屡上书中央,先后六次,屡挫屡上。但愿我的话不要言中,否则损失太大了。

一

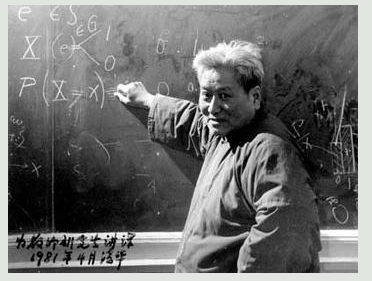

1992年3月,我第一次采访黄万里先生。

他当时是北京市政协委员,在小组会上他对三峡工程提出了反对意见。但媒体很快接到通知,不准报道。既然会上采访不方便,我就敲开了他的家门:清华大学九公寓35 号。

这个地址很容易获得,因为在黄万里先生致中央领导以及相关组织与部门的所有信件上,落款处都有这个地址以及他家的电话号码。

客厅简朴,正面墙上挂着何香凝老人1955年写赠黄炎培先生的一幅墨梅中堂。

话头从这里开始:黄万里先生说:“父亲告诫我做人要学会“外圆内方”。我是做不到了。”

留在我印象里,当时他身着一条不多见的有背带的西式长裤,颇洋气。

最近的一次“外方”,指的是前水利部长钱正英和她的丈夫——教育部副部长黄辛白曾双双登门拜访,显然带有向他做工作、希望与他在三峡工程上互相沟通之意。在此之前,黄万里先生曾得知黄辛白与他有族亲,1988年6月25日他在写给钱正英部长一封7000字的长信中,提到过这一层关系,并称钱正英为“宗嫂”。

但就是在这封长信里,黄万里历数了“解放后水利方面一些显著的失误”,洋洋洒洒共九大条,并毫不客气的说“这未必是部长个人的错误,但部长应负总的责任”。结尾寥寥几句,语重心长:“拉杂陈言,望谅解初衷,不是对您攻击,而是敬爱出诸肺腑。”

这次钱黄夫妇的上门造访,结果可想而知。黄万里先生个性依然,里外均有棱有角,不懂变通,不会随俗,慷慨陈词照旧。

二

黄万里先生和我长谈3个小时,面对我这个“水利”盲,他在纸上又写又划:

他反对三峡工程的理由很简单,从表面看,与不少泥沙专家的意见雷同,即在泥沙含量多的长江上筑坝,库底泥沙的淤积成为抬高的新河床,终将淤塞重庆港,洪水并将上延到江津合川一带。但他进一步阐述,提出了一个在以往泥沙论证时绝少被谈到的问题,而远比泥沙的威胁更严重。

黄万里先生警告说:“长江不是泥沙淤积,而是卵石淤积。长江与黄河不同,黄河河底是泥沙,而长江的河底是卵石夹粗砂。如果说泥沙淤积尚可采用某些权宜之计将它们部分冲出库外,那么对于卵石淤积目前无计可施,它们一颗也出不了大坝。”

他对长江与黄河不同造床质运动的判断,是基于对这些江河地貌形成和演变的研究。这位内地资格最老的水文专家不无遗憾地说:“有的人始终不懂,长江上游及其支流的河床是移动的卵石造床质。”

他说,在四川山区可以看到,在冬季天气晴朗之时,一清到底的水流,不断驱使着多层的卵石在河床移动,这个运动切割着河谷,使河底形成深V形,这些卵石夹粗砂叫做河床质或推移质。如果降雨,地面径流将泥沙冲入河内,河水才混浊起来,这些泥沙大部分不沉河底,也不参与河床的演变,它们就是人们能测量到的悬沙,俗称悬移质。对水库构成主要威胁的不是悬移质而是推移质,因为大坝筑起,就阻止了河床的造床运动。

为获取这个认识有人曾付出生命的代价。1937年黄万里先生从美国学成归来,在四川省水利局任工程师。他在四年里沿川江上游步行考察三千公里。1938年11月他带着六十多人做滨江工程测量。有一支小分队的船沉了,两个年轻的测量员下水后被淹死了。黄万里第二天从上游赶来,他看到浅浅的江水感到奇怪,为什么这样浅的水会淹死人?他将一条腿伸进水里,踩到河底,方恍然大悟,原来河床是滚动的卵石,人根本站立不住,那两个小伙子就是被水冲到几十里外丧命的。

黄万里先生强调:移动的卵石河床是三峡筑坝的癌症,病变迟早要发生在库水末端的卵石淤积上,这个淤积会逐步向上游干支流蔓延,抬高两岸的洪水位,使淹没频繁,最终将富饶的四川盆地沦为泽国。

三

这不是危言耸听。三十多年前在中国另一条大河黄河上筑三门峡水坝时,黄万里先生就曾预言:这个大坝建成后,黄河潼关以上流域将会出现淤积,并不断向上游发展,届时不仅影响三门峡水库发电,而且给上游沿岸的老百姓生活造成困难。

他向我讲述了这段当时被遮蔽的史实:

1956年5月,黄万里向黄河流域规划委员会提出了《对于黄河三门峡水库现行规划方法的意见》,全面否定了苏联专家关于三门峡水库的规划。1957年6月,三门峡工程即将开工,由周恩来总理主持,水利部召集70名学者和工程师在北京饭店开会,给苏联专家的方案提意见。几乎所有人异口同声,赞成三门峡大坝上马,认为三门峡大坝建成后,黄河就要清水长流了。

黄万里孤身一人,力排众议。他说:“你们说‘圣人出,黄河清’,我说黄河不能清,‘黄河清’,不是功,而是罪。”研讨会开了10天,黄万里参加了7天,也辩论了7天,到最后,会议就成了以他为对象的批判会。即使如此,当建坝已成定论时,他仍坚持己见,要求保留河底六个施工泄水洞,以利今后排淤。苏联专家却坚持按原计划堵死了这六个洞。

不幸而言中。黄河三门峡水库建成后仅三年,潼关以上的黄河及其支流渭河就被淤塞。后来不得不以6000万人民币的代价重新打开当年黄万里坚持要保留的六个泄水洞。

四

在这次采访结束不久,我得知他以一系列的统计数字和计算为基础,完成了《长江三峡高坝永不可修原因简释》一文,再次警示决策部门,并告知世人。

他于1992年11月14日、1993年2月14日、1993年6月14日三次上书中央领导。他在信中说:

“作为一个无党派科技工作者,愿竭诚地、负责地、郑重地提出下列水利方面的意见,请予审核批复:长江三峡高坝是根本不可修建的,不是什么早修晚修的问题、国家财政问题;不单是生态的问题、防洪效果的问题、经济开发程序的问题、或国防的问题;而主要是自然地理环境中河床演变的问题和经济价值的问题中所存在的客观条件,根本不许可一个尊重科学民主的政府举办这一祸国殃民的工程。它若修建,终将被迫炸掉。”

在这些信件中除了《长江三峡高坝永不可修原因简释》外,还有他经过实地勘测、调查研究而撰写的两篇论文《论降水、川流与水资源的关系》、《论黄淮海河的治理与淮北平原的整体开发》,都是对国家治理江河战略决策的建设性意见。他还要求中央决策层给他半个小时的时间,听他陈述为什么三峡工程永不可建的原因。三峡工程上马以后,他又曾三次上书中央领导。

但是这些信件都泥牛入海无消息。

黄万里先生扼腕长叹: “可惜今天谈论长江三峡高坝,连当年议论三门峡大坝时的七天公开辩论也没有了。”

五

黄万里先生命运多舛。1957年他被打成“右派”。当然与他批评三门峡水库规划方案有关,那时候谁反对苏联谁就是右派。但直接的导火索却是一篇刊载在《新清华》上的3000字小文“花丛小语”。他自幼喜爱文史,写得一手好文章,作的一手好诗词。这次却因文获罪。在四十六岁的壮年,他被剥夺了教书、科研、发表文章的权利。

1964年,黄万里先生曾有摘掉右派帽子的机会。毛泽东在一次与黄炎培的会面中说:“你儿子黄万里的诗词我看过了,写得很好,我很爱看”,言外之意,希望黄万里写个检查,可以顺势“摘帽”。而黄万里上书毛泽东,说三门峡问题其实并无什么高深学问,而1957年三门峡70人会上,除我之外无其他人敢讲真话。请问“国家养仕多年,这是为什么?”

十年动乱中的1973年,他戴着右派分子的帽子在河南劳动改造,仍执意申请进入当时的三线地区(指国防工业重地)黄河潼关以上考察,后来他是在监视下完成全部考察的。这次考察的结果,他写出了《论治理黄河方略》,提出了新的动力学规律——连续介体最大能量消散率定律。他主张,对黄河下游依据地势采取分流、多处入海的种种措施。

1978年2月,黄万里先生的右派帽子被摘掉,他几乎是清华大学最后的一位。

1987年黄万里先生患癌症,动了第一次手术。在此之后的14年里,先后动了四次手术,但他始终醉心于江河的研究,发表文章,给学生讲课,向有关方面提出自己的意见。

1998年长江大洪水后,八十七岁高龄的黄万里非常不安,当年7月25日,他给水利系领导写信,要求重上讲台,他在信中说:“万里离休多年,虽仍不断发表论文,并积累著作,总觉支取全薪,愧对国家人民。拟请本学期开始重新讲课,只授一课:《水经论丛》。每周讲两小时,分两次,专对研究生(博士生等)及教师。内容皆为本人的创作,欢迎群众批评讨论,内含当今亟待研究的水利学各项课题。将写出讲义,最后成书。”接着他列出各篇各章要点,他说:我们必须考虑另用浚河、疏水等方法。这些正是治河的问题,而我系偏偏又没有这门课。当前用的治理江河的方法是不合适的。他要以此弥补过去教学的不足。

登台上课那天,黄万里先生为了表示自己对教师职业的敬重,特地穿了一套整洁的白色西装。这门课一直持续到2001年,当他最后一次走上讲台时,还是穿着自己最喜爱的白西装,但回到家中时已经站立不住了。

六

2001年8月,我记得那年的夏天很热很长,树荫之中蝉鸣不已。我百岁高龄的外婆在清华大学校医院住院,我每天早晚都去探望。有一天,这层病房突然热闹起来,紧靠东头的一个房间人进人出,门口摆着几个大花篮,花篮缎带上写着祝黄万里先生90诞辰等字样,于是我知道黄万里先生住进了这间病房。

我去他的病房看望过几次,他的情况不好,经常在昏迷中。前来探望的同事以及亲朋好友都说,这位老先生大难不死,身患癌症,四次开刀,不久前还给研究生讲新课呢。8月20日大家为他举行了90寿辰祝贺会,有100多人参加,老先生很高兴,但祝贺会结束就住进医院了。

他的小女儿黄肖路是我中学的同学,从美国赶回来了,和妈妈、哥哥姐姐轮流看护爸爸。我们在病房的走廊里经常碰面,询问情况她总是无言地摇摇头。有一次她告诉我,爸爸清醒过来曾向妈妈要了笔纸,写了一句话:务须加强武汉一带的堤坊。“这是遗嘱吗?”她有些困惑。我想起在采访中黄万里先生强烈表达的对中国水利事业的关注,不胜唏嘘,这当然是他的遗嘱。

8月27日下午三时,在90岁生日后的第七天,黄万里先生在昏迷中与世长辞。当天傍晚我到医院去的时候,那间病房已经腾挪一空,冷清干净得好像从来没有人住过。

我在门前伫立,为我心中最敬佩的一位有风骨的中国知识分子默哀。

9月里收到黄肖路的一封短信和一本棕红封面的《黄万里诗文选》。信中说:“今把我父亲的诗文选送你一本,我多半是周日一早返美。本书印发太仓促,有许多错别字,请原谅。”

这是一本没有书号、没有出版社、没有定价、没有发行单位的“四无”出版物。据说还有一本也是同事们出钱出力编印的《黄万里文集》,收录了他关于黄河、长江的论文,只印了五百册,赶在他90岁生日时面世了。在最后的告别仪式上,那些未能参加生日聚会的同事亲朋和学生,把所剩不多的《文集》一本不留地带走了。

我看到对黄万里先生一个很恰当的评价:

他不是院士,因为院士都是国家授予的,但他是真正的科学家,这是真理授予的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号