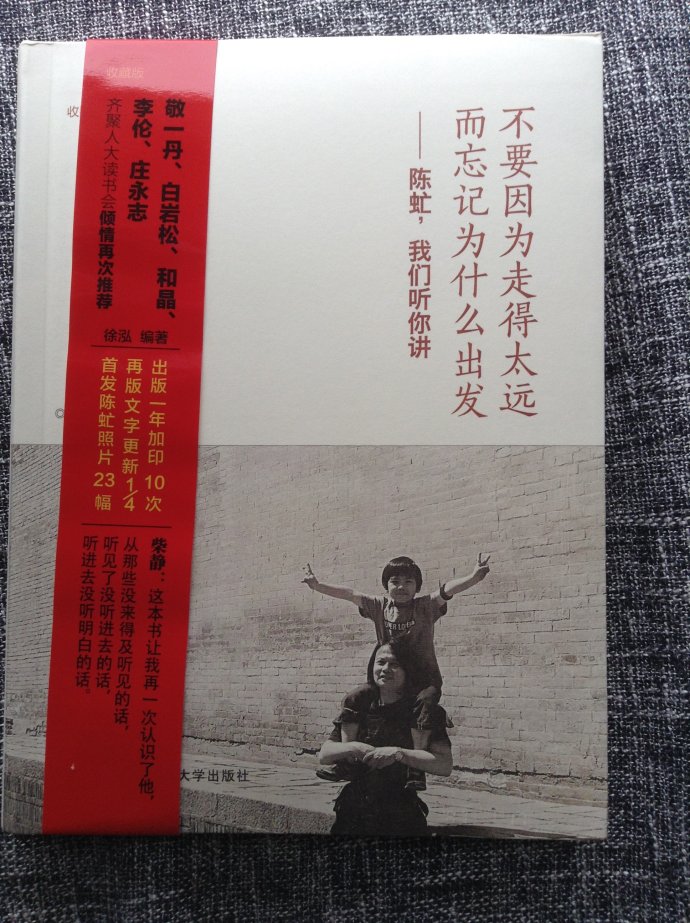

清明又至。我从《不要因为走得太远而忘记为什么出发》一书中,抽出最后一章,以此文纪念故人陈虻,今年是这位优秀的电视人去世十周年。

深呼吸,如释重负:

终于整理、撰写、完成了陈虻关于电视理念与实务操作的系列篇章。

杀青之际,想给自己留一点儿空间,以记录陈虻生病直至去世这段时间,即2006年12月到2008年12月,我和陈虻之间往来的一些细节。

陈虻说过:细节的细节,其实就是对这个事情中的某一个局部不断的开掘、不断的深入,反过来可以折射整个事情的全貌。也就是我常说细节的细节就不再是细节本身。

陈虻生病的两年,尤其是最后的九个月,在我的记忆里,留下了一些难以忘怀、刻骨铭心的生命与死亡的细节。我想通过文字来还原这些细节,开掘这些细节的细节。

一

从2003年认识陈虻以后,我们之间主要通过手机联系。一般都是他打过来,只要电话那端传来有磁性的声音:徐老师好。我就知道是陈虻。

2006年12月底,我破例主动先给陈虻打去电话了,因为刚从柴静的博客上得知他胃出血住进医院。在我的印象里,陈虻正当壮年,体魄健康、阳光潇洒,很难把疾病和他联系在一起。这个消息,着实把我吓了一大跳。

拨通他的手机,我急切地询问,他轻描淡写地回答:徐老师,没事的。出了院我就去看您。

我不放心,追着叮嘱:胃可是人的第二心脏,娇气得很,而且胃病容易反复,一定要养好。

他说:还真让您说着了,这次出血之前,我心脏不舒服,老拽着疼,一揪一揪的,我还以为是心脏出了问题呢。

在整理陈虻资料的时候,我看到了这段通话背后的真实情境:

《陈虻同志生平》中写到:“2006年12月18日 陈虻第一次胃部大出血,因失血过多而晕倒,入院抢救后才脱离危险。”

英达在那篇题为《好爸爸陈虻》中的描述更具体:那是2006年末,“虎仔”队正为进军加拿大紧张训练,接送孩子的陈虻忽然面色惨白,额渗虚汗,破天荒提前退场,第二天就传来他胃大出血,住院抢救的消息。

我当时并不知道他的病情如此严重。但很清楚胃病是好多媒体人的通病,病根儿就在长期的生活不规律、连续夜班、还有吃饭没点儿、饥饱紊乱。于是电话中一再提醒他:病好了一定不要过劳、按时吃饭啊。

陈虻是2007年初出院的,并没有如约“出了院”就来看我。他很快就上班了。打来的两三个电话,都是问我对某些节目的看法。话语匆匆,估计是抓空儿打的。

还有一天,事先没有打招呼,陈虻带着几个人来到我的办公室,征求我对他要创办一个新节目的意见。一讨论就两三个小时,到了下午一点多,早过了午饭的点儿,可他完全没有吃饭的概念,带着这帮兄弟又呼啸而去。

我很担心:不长记性,好了疮疤忘了痛。也埋怨他:你不吃饭,也不想着别人还要吃饭。

二

转眼就到了这年的夏天,距离陈虻胃出血已经七、八个月了。有一天,他终于打来电话说:徐老师,我想到您家聊聊。

这次,我把他带到我的另一个住处:北大中关园教师公寓。记得上次,他是到我和我九十多岁老父亲住的燕东园,聊到中午饭点,和我们一起吃的饭。有老人在场,陈虻态度恭敬有加 ,一直陪着说话,饭菜只随意呼噜了几口。这次,我想让他好好吃顿午饭。

吃的其实很简单:绿豆稀饭、锅贴,还有四小碟菜。从附近 “宏状元粥店”叫的外卖,12点准时送到了。我截断陈虻滔滔不绝的话流:“别说了,咱正点开饭!”

陈虻打量着碗里的、碟里的,搓着手,很欢喜的样子。很快就一扫而尽,放下筷子还连连说:“好久没有吃这么舒服的午饭了”。

我有点奇怪:这有什么稀罕的,很难做到吗?

还是在整理资料的过程中,我才发现陈虻平时的午饭是怎么解决的:

白岩松在回忆文章里说: 我在这个院里跟他说得最多的话就是,“你怎么还没吃饭啊!”我经常见到他中午一两点了还在那儿跟人家讲节目。偶尔,下午两三点了,在食堂看到他,永远坐角落那张桌子,吃一盘饺子,周围又一堆人。

《新闻调查》的编导范铭描述了基本相同的场景:我们平时很少碰见,好多次碰见都是在食堂,下午两三点钟的时候,误了吃饭的点儿,只好让服务员给我们各下一份白菜猪肉饺子。等饺子的时候互相笑着问一句“你也没吃哪?”,然后都用饭盒装着回机房,我上三楼,你上四楼。问你上去干嘛,总是一副时不我待的样子,“片子还没审完”。现在想起来,有什么不能等的呢,有什么事情急过吃顿踏实饭呢。

陈虻所在的南院食堂,距离他的办公室不足一百米。

《共同关注》栏目编导余洋在《追忆陈虻》一文中,也有一段文字记录了陈虻最后一段工作的情景:

他有一次审片时问我要饼干,从那次起我们知道他胃不好,曾经发生过大出血。从这以后审片时我们都会准备饼干和热水,就这样陈虻主任又审了十几天的节目就突然住院了。

可以与此对证的是2007年陈虻的述职报告,也是他最后一份述职报告:

“去年底我因病住院,今年出院,身体还是比较弱,但我还是坚持上班,除去医院看病,几乎没有请过假,还是按照生病前的工作分工,完成了交给我的所有工作,特别是入秋以后,我的胃几乎天天都在痛,但我吃着药坚持上班。”

他的部下,《社会记录》的策划王开岭,在陈虻去世后,写过一段评价陈虻的文字,曾经传诵一时:

“一个性情温美的兄长,一个纯真的人生和社会理想主义者,一个在纪录片经验、新闻理念和美学体系上创下个人标签的人,一个以自己的额头、语句和手势招来崇拜的言说者,一个以才情和风度提升了男人品质的绅士,一个多愁善感、常因一段镜头而流泪的审片人。”

但最后一句,让人心痛不已:“一个废食忘寐、生活极度简单终致身体报复的人。”

三

午饭以后,话题有些转移,他开始给我讲他的儿子:“我儿子可棒了!他们那支冰球队去加拿大参加世界少年冰球比赛,得了这个年龄组的冠军。”

他说,工作之余,他的一切时间,包括他的消遣,都是和儿子在一起。儿子从四、五岁开始学打冰球,每个周末他都开车接送,还陪坐在球场边上,看着儿子挥杆上阵、飞驰冰上。一晃儿快5年了,他掐指算算,有200多个周末呢。

“我下过好几次决心,不跟别人炫耀自己的孩子,但真的没有办法,我的儿子实在太优秀了!这次比赛,他可是亚洲最佳后卫。徐老师,哪天一定让您看看我的儿子!”至今记得陈虻一脸灿烂的得意。

又到了陈虻回台审片的时间,他告辞转身离去,出门时看到门背后立着一根高尔夫木杆、两根铁杆,他问我:您打吗?

我说:刚上练习场。人家怂恿我,说这项运动好,练的是自己跟自己较劲儿。

陈虻去世后,在不断google写给他的悼文时,有一篇题为《陈虻,属于你的平安夜》一下子引起我的注意。

通篇读罢,几度落泪:原来陈虻生命中最后一段快乐的时光,是和儿子一起在高尔夫球场上度过的。感谢陈虻的高尔夫教练郭建新[时任(2008年12月)中央电视台《高端访问》栏目策划,现任新闻评论部《环球视线》栏目策划。] ,他应该也是陈虻的同事和部下,也感谢他的夫人,用细腻、深情、生动的笔触,为我们留下了陈虻父子亲情相依的最后记录:

2007年的秋天——

文中写到:几乎每个周末陈虻都带着他9岁的儿子来打球,他聪明过人,几天就能掌握一般人几周的技术,一开始的动作就相当规范。几天过去,笑着说“这个运动好,细致、有难度,哥儿们上瘾了,一静下来就琢磨。而且我儿子也喜欢上了!”

2008年的早春——

文中写到:只要工作安排的开,他总会打电话约老郭去练习场,第一句总是“哥哥,练球去吧”。经过一个冬天,陈虻的球技大大长进,一号木已经甚少失误,经常可以打到280码以上,铁杆的准头也大大提高,练习场的球童都不相信他摸球杆才不过4个月。

2008年初夏:此时陈虻已经检查出癌症,并接受化疗。

文中写到:住院期间,他还是经常到练习场来,从他抡圆了打出去的球看,他的生命充满了活力。儿子也球技大长,陈虻说,这个疗程做完,手术前一定带着儿子下一次场。

儿童节这一天,他问儿子有什么要求,孩子说,就想到大人的球场去打一场球。那次下场是在一个条件很好的场地,我和老郭,带着陈虻父子,正好一组四个人。孩子第一次跟着爸爸下场,欢天喜地,但是陈虻的身体确实体力不支了。他的左胸皮下还插着化疗的针头,他每打一下球,我都觉得揪心。陪着快乐的儿子,陈虻打了9个洞。这时,插在身上的针错动移位,而且他也感觉力不能及,决定中途退出。看着绿草地上他孤独离去的身影,我的心再一次沉了下去。

2008年7月5日——陈虻最后一次上球场。

文中写到:他带着儿子来,他看了看他的这套心爱的球杆,却没有力气挥动它。他坐在椅子上微笑着看儿子挥杆,把一个又一个白色小球击出,在空中划出一道道优美的弧线;望着远处的绿草和天空,陈虻说,他喜欢这个环境。

四

我得知陈虻患癌症的消息很晚。已经到了2008年10月底。

那天,突然接到央视电影频道亚宁的一个电话,开口就问我知不知道陈虻生病了,而且是癌症,动了手术。

我大吃一惊:真的?

亚宁说:央视内部已经传开了。您赶紧再问问。

我立即直拨陈虻的手机:“不在服务区内”。

情急之下拨《新闻调查》的张洁,有铃声,久久无人接听。想起柴静,在拨柴静的手机号码时,张洁的电话打进来了:“陈虻胃癌,开刀时已经是晚期,据说已经扩散。最近好像比较稳定。他住在肿瘤医院。”

柴静的电话也回来了,同样的消息,只是多了一句情况:他不愿见人,尤其是熟人,但可以发短信。她说:“您给他发短信。”

我即刻给陈虻发短信,这是第一次给他发,很长的一条,主要意思是想去看他,有什么需要一定说话。

手机上终于跳出他的名字,这条短信我曾经保留了一些时候,可惜后来删掉了。我记得其中的一句话:“原谅我无力回信”。

陈虻在短信中明示不让我去看他。自此,我们之间的联系变成了发短信。

陈虻的短信很有特点。在整理回忆文章时,我看到不少人提及他们收到过的陈虻短信。无论对同事、对部下还是朋友,陈虻短信字里行间的“真性情”,他的话语风格,他的表达方式,都令人过目难忘。

我至今保留着陈虻最后发给我的三条短信,它们记录着陈虻经历了多么难以想象的痛苦,他以怎样的顽强和毅力面对疾病的磨难,还有他对生命的无限渴望,对亲朋好友的拳拳深情。

这也是陈虻给我留下的最后的、弥足珍贵的个人印迹。

11月9日,我小心翼翼地给他发了一条短信,询问他是否出院了?我能否去看他?

陈虻的短信很快回来了:

徐老师 治疗漫长且痛苦,我身体一直很虚弱

目前医生还不大同意探视

我自己也怕见人

不知为什么自生病以来我就不想见人

况且您的短信中的真诚让我看后落泪。

等我好了咱们再见面吧。

原文照录。段落、格式、标点符号都保存原样。

12月6日,快一个月过去了,周围一片寂静,没有关于陈虻的消息。我心存侥幸:没有消息就是好消息,也许他出院了。我又小心翼翼地发了一条问候。

整个上午,没有回音。下午他的短信来了,我还从来没有接到过这样长的短信:

我不能进食需插胃肠管,可胃肠管插不上 来回折腾,我在冰冷的手术床上多躺了两个小时我这下又差点死一回

好在肺炎没最终导致肺衰竭 从而心衰竭 如这样就不好逆转了

这两天医生和我姐姐 他们都很紧张 昨晚我又继续高烧且已没有胸腔呼吸只有腹部呼吸

而四种抗生素四个单位的血和二个单位的血小板都已用上

肌体没有药物治疗反映就意味着药物对肺部没有作用了。当晚又输了两个单位的血

还是我身体底子好

心跳终于从几天来一百三十次以上降下来 今天平稳没再高烧

几天来我姐一直没敢回家她是医生比我知道怕

我这才知道陈虻刚刚闯过鬼门关。当时的第一反应:抓起电话就找柯杨。肿瘤医院归北京大学管,柯杨是北大常务副校长、医学部副主任,本人的专业就是人类癌变研究。

柯杨很快回电,她说第二天上午10点和主治医生一起去看陈虻。

12月7日,不到中午11点,陈虻的短信来了:

徐老师 柯扬院长来了

她人真好

和你一模一样 好

也巧了她在美国时和我姑姑住在一起四年

我使东方时空在她单位租房九年

所以一见面我就觉得认识

至少在心里见过

因为我见过您

她就不再陌生

很想念您

还是让我带着这份心情

坚持把病治好

您多保重

我和柯杨通电话,详细询问和讨论陈虻的病情。我说,他是绝顶聪明的人,什么事情都在探究真相,你看他叙述分析自己的病情,多详细多冷静多专业。和这样的病人交流,不能敷衍,要说真话,什么都瞒不过他。况且对自己的疾病,他应该有充分的知情权,对于治疗方案,他也应该有选择权呀。他的精神世界是很强大的,比我们都强大。

柯杨也很感概:陈虻是少见的人才,太可惜了。他需要鼓励。他现在的痛苦并不来自疾病而来自不可缺少的治疗。能抗过去就可持续。

五

12月20日,星期六。

晚上,手机响了,跳出的名字是“陈虻”,不是短信,是来电。我心里一惊一喜 :是否病情出现大转机?陈虻能够和我通话了?

一个女声传来,她说她是陈虻的姐姐,是陈虻让她打这个电话找我的。她说:陈虻自己觉得活不下去了,希望我帮助他,请权威的内科专家会诊,现在他的主治医生是外科的,治疗方案效果不好,他不信任。

我连连答应,马上和柯杨通电话。她沉默了一下,说:已经知道了,前天下过了陈虻的病危通知。她答应再找专家会诊。放下电话之前,柯杨提醒我:徐老师,你应该去看看陈虻呀。

我立即紧张起来:难道言外之意,再不去就没有机会了?

12月21日,星期日。冬至。北京最冷的一天。

下午风越刮越大。我紧裹着羽绒大衣赶到北京肿瘤医院,走进815号病房。

陈虻靠卧在半摇起的病床上,正在输液。他转头告诉守在一旁的妻子张燕红:“这是徐老师。”

后来,我知道了,正是在两天前,他向妻子燕红和姐姐力杨说:“徐老师是我最好的朋友。”

带上口罩 ,我坐到了他的病床边。陈虻的腿、脚、手都浮肿了,握住他的手,感觉有些热。燕红说:发烧呢,38度。

他伸出两个手指,吃力地表示:一是希望医院重视他的病,二是请权威的内科专家会诊。他让燕红给我讲他的病情,他说:没有力气说话了。

抚摸着他浮肿的手背,我告诉他,已经找过柯杨校长了,他们尽快组织会诊。

我说:你累了,就闭上眼睛,听我说话。

我已经记不清自己讲了什么,好像更多的话,是在说现在最要紧的是配合治疗,相信医生,心理不要抵触。一定要放松身心,紧张焦虑状态下人的免疫功能最差,对治疗不利。

陈虻双目微合,脸色苍白。只是听燕红在说他过去工作太辛苦、中午不吃饭、老审片子的时候,他摆手制止了。听我说:等你的病好了,不要在央视工作了,做电视太累了。你到北大来,到我们学院来教书吧。他好像在微微点头。

但无论说什么,再也看不到陈虻以往那生动的表情、清亮的眼神了。

能够体会陈虻的心境。他正处于自己生命中最痛苦、最挣扎、最孤独也是最无助的时候。而我们任何人,都无法替代 ,也无力回天。对他帮不上忙的那种无奈,痛彻心扉。

从3点半一直坐到4点多,陈虻睁开眼睛, 握了握我的手:“您走吧,我想休息了”。

我站起身,他让燕红送我离开,一直走到门口,我回过头,看到陈虻大睁着眼睛,还在目送。

晚上十一点多,接到陈虻姐姐力杨的电话,她说:陈虻退烧了,心跳也从130次降到110次了。精神好多了。

我还以为这次的鬼门关,又让陈虻闯过去了。

岂料在我和陈虻告别、离开病房32个小时之后 ,12月23日,星期二,凌晨一点零六分,手机响了,李伦发来短信:陈虻走了。

这天上午,我们学院和央视《新闻调查》栏目联合召开专题片《破冰》的研讨会。 见到《新闻调查》制片人张洁,我俩扼腕长叹,第一句话说的就是陈虻。

会议开场,我们的发言,也不约而同,首先为陈虻的去世哀悼。

六

入土为安。陈虻的墓地,是他的弟兄们挑选的、设计的、做好的。

墓碑是一块大青石。李伦他们挑遍了北京郊区和周边的石料场,看到这块青石时,李伦说:就像陈虻在等着我们。

李伦在2009年4月7日的一封电子邮件中告诉我:“陈虻的墓地我们已经刚刚做好,在十三陵附近的天寿陵园。”我回复他:“下葬的当天,陈虻的姐姐和燕红就都和我说了。她们都说你做的极好,无法形容的好。”

姐弟情深。5月里,我还收到了陈虻姐姐力杨的一条短信:

徐老师,前两天曾与柯杨老师在美合住现定居在那的表弟回京,和他一起去看虻了。墓地空荡荡的,只有我们俩和许多快乐的小鸟。碑前的鲜花都枯萎了,我种的两棵松树苗都活了下来。烈日下我久久不愿离去,就好像以前每天深夜要离开他的病房时那么心痛。

连续三年的清明节,我都会去天寿陵园扫墓,献上一束鲜花。这个时候,陈虻的墓前从来不寂寞:青石碑被花篮、花束、花枝簇拥着。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号